今天我们来聊聊控制近视的初心,是为了孩子不要发展成高度近视,也就是让孩子最多只是单纯近视,而不要发展成伴有并发症的病理性近视,这里的核心问题应该是眼底病变发生的趋势,那么除了眼轴之外,我们还要了解什么呢?

眼轴的长短当然是近视严重程度的核心关键,但凡事没有绝对,在临床中,我观察过眼轴高达30mm的患者,周边视网膜没有病变,但也观察到过眼轴24mm的患者,周边视网膜有裂孔的;10多年前我在屈光手术科轮转的时候,带教老师跟我说过一句话让我一直记到现在:中度近视的患者发现视网膜裂孔和变性的概率比高度近视还要高。

我对这个现象反复思索,产生了一些朴素的想法:中度近视的人可能先天并没有近视基因,这群人近视的原因多半是用眼过度,长年累月的视近,睫状体紧张,眼球向内下转(眼外肌收缩转动时对内面的视网膜也有影响,所以视网膜裂孔多见于颞上方),眼轴虽然最终不如高度近视眼轴长,但由于起点低,眼轴改变的数值相对高,核心原因应该是眼轴生长速度快,视网膜受到较大牵拉,各个方向牵拉的力量不均衡,周边视网膜牵拉更大,所以周边视网膜容易出现病变。而高度近视的人当中有一部分其实是屈光性近视(角膜屈光力大),眼轴属于正常范围,或者眼轴起点高,但增长速度可控,虽然眼轴终点比中度近视长,也不代表一定会发展成病理性近视。简单的说,不管眼轴长短,度数高低,除非是基因太强大,一般用眼习惯好,使用正确的近视防控手段,控制住眼轴增长的速度,孩子眼睛的未来还是美好的。

当然,这个现象里面还有一些隐藏的问题光靠我自己思索出的答案是无法解答的,下面这些研究成果能进一步补充解答这种有点矛盾的临床现象。

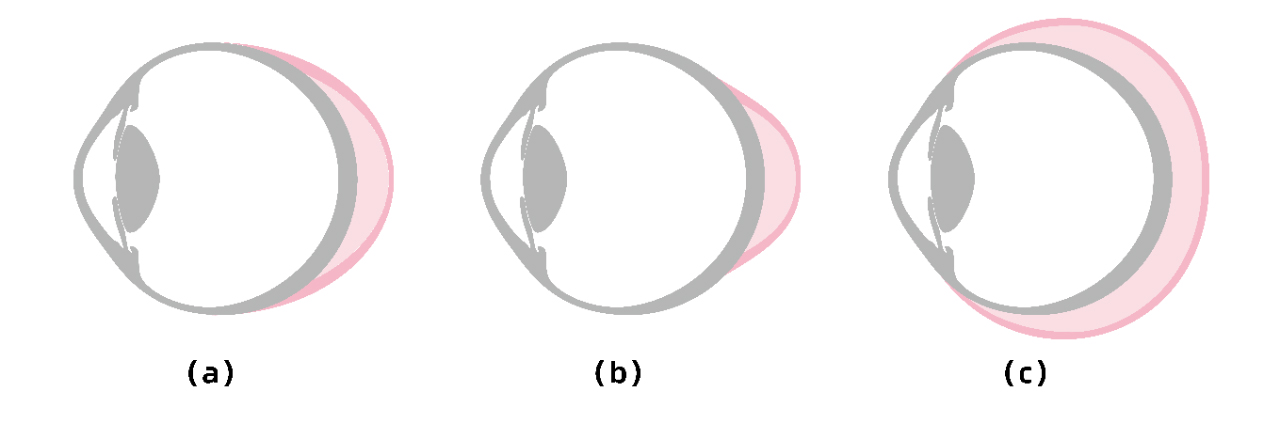

2004年,澳大利亚学者David A. Atchison发表了一篇有关正视眼和近视眼球形状的论文[1],他对88个正视和近视眼的参与者进行了MRI眼球扫描,发现近视眼的发育方式分为以下3种,见下图(灰色实线代表正视眼,红色区域代表近视眼球发育方式):

图中a为眼赤道部发生的轴向伸长,b为眼后极部延长,c为全眼球扩张,a是常见的轴性近视,b是后巩膜葡萄肿,c的周边视网膜扩张较多,所以常因牵拉出现周边视网膜病变;因此,眼轴的数值(光学测量方法)只能反应角膜到RPE/脉络膜内层的轴深的数值,同样的眼轴改变不能反应眼球形状的改变;换言之,我们可以认为,眼轴的长短在一定范围内不能说谁优谁劣。

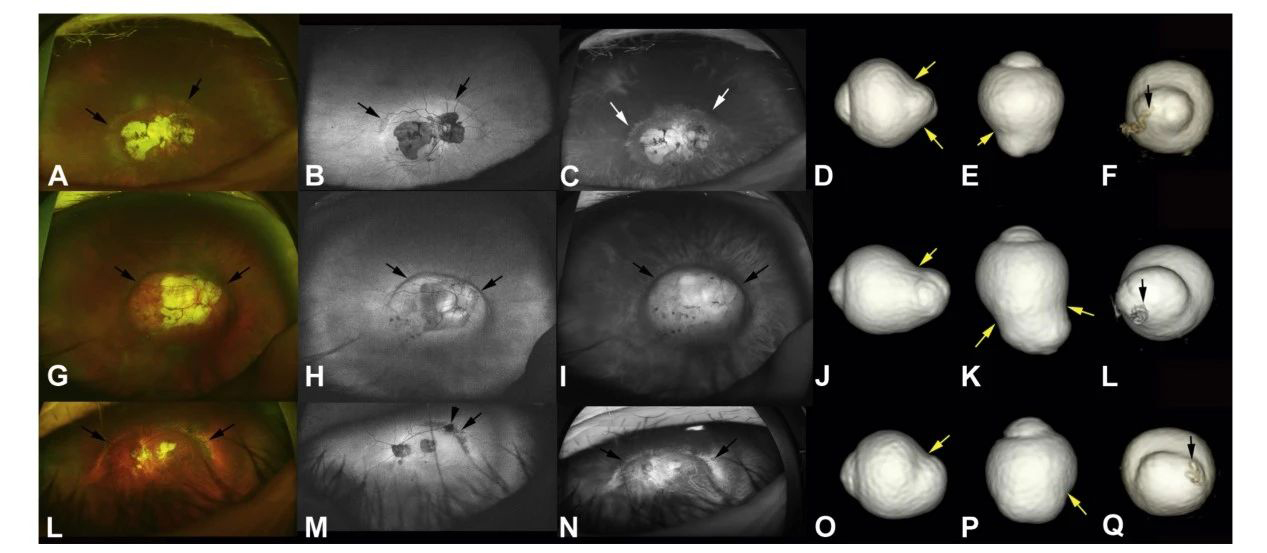

日本学者Ohno-Matsui K使用3D-MRI技术对后巩膜葡萄肿进行了分型[2],结合欧宝眼底照相可以看的更清楚,见下图,病理性近视眼球的形态多样:

可见,眼轴并不是决定近视病变严重程度的唯一指标,在眼球从正视眼向近视眼的发育过程中,眼球发育的趋势也是很重要的指标,一般情况下,家长们在带孩子复查时,也无需进行3D-MRI检查,通过欧宝眼底照相检查和记录眼轴生长的速度数值,基本可以了解孩子眼底发展的趋势。

而且随着人工智能对近视眼底病变分级的诊断和治疗进一步普及,不久的将来父母们一定会获得更便捷的近视防控工具,无需整天盯着眼轴和度数焦虑了。

[2] Ohno-Matsui K. Proposed classification of posterior staphylomas based on analyses of eye shape by three-dimensional magnetic resonance imaging and wide-field fundus imaging. Ophthalmology. 2014 Sep;121(9):1798-809. doi: 10.1016/j.ophtha.2014.03.035. Epub 2014 May 9. PMID: 24813630.

原创 | 视光医师葛瑞诗

编辑&审核 | 鹰视市场部

本文文字版权归属原作者

和鸥博鹰视所有

仅供专业人士参考

未经授权谢绝转载、翻译及传播